今から約130年前、一家の戸主でありつつ自らの腕(才能)で人生を切り拓いた女性がいる。

日本の文学が、江戸の文芸創作から明治近代文学へと歩を進め始めたとき、流星のごとく現れて去った小説家、樋口一葉である。

ご存知、2023年9月現在使用している五千円紙幣の肖像モデルである。

しかし、描かれている女性についてご存知ない方(「女性が家族を養う立場になることはない」と思われている方)にご紹介したかったことと、私の財布になかなか留まってくれないお札の肖像モデル「樋口一葉」にじっくりと向き合ってみようと思い、台東区立一葉記念館を訪れた。

樋口一葉の小説、代表作品には、『たけくらべ』『にごりえ』『おおつごもり』『十三夜』などがある。

激動の狭間(幕末から明治維新)時代に生きた父と母

まずは、一葉までの樋口家の歴史を振り返る。

父方の祖父・八左衛門は山梨県の農民で、村同士の訴訟や嘆願のために江戸に出るなど、村の世話役をしていた。

江戸中期に都市文化・武家社会への憧憬が強まる中、天保の飢饉をきっかけに農民が江戸へ出、士族の身分を得る動きが現れ、八左衛門の知人らも江戸へ出ていく。

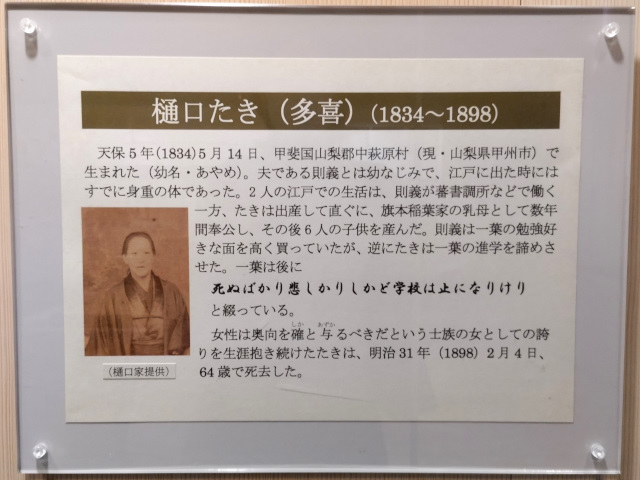

その幕藩体制の瓦解の中で父・則義も農業を捨て、母・たき(多喜)と江戸に出、同心となり、明治維新後には東京府庁に勤めた。

母・たき(多喜)は、江戸で旗本家の乳母として奉公した後、6人の子どもを育てる。

こうしてみると、父母こそが激動の狭間(幕末から明治維新)世代ともいえる。

一葉、進学を諦めさせられるも、和歌、書、古典文学を学び続ける

父は一葉の勉強好きな面を高く買っていたが、母・たき(多喜)は「女性は奥向を確(しか)と与(あずか)るべき」と小学高等科を首席で修了した一葉の進学を諦めさせた。

それでも、教養として和歌を習うことには反対せず、一葉は和歌の通信稽古の後、中島歌子の歌塾「萩の舎」(はぎのや)で、書や和歌、古典文学を学ぶ。

そして歌塾で学んだことは、後の一葉の創作活動にいかんなく発揮され、作品として十分に活かされ実を結ぶこととなった。

一葉、16歳で父を後見人として相続戸主となり、17歳で樋口家戸主に

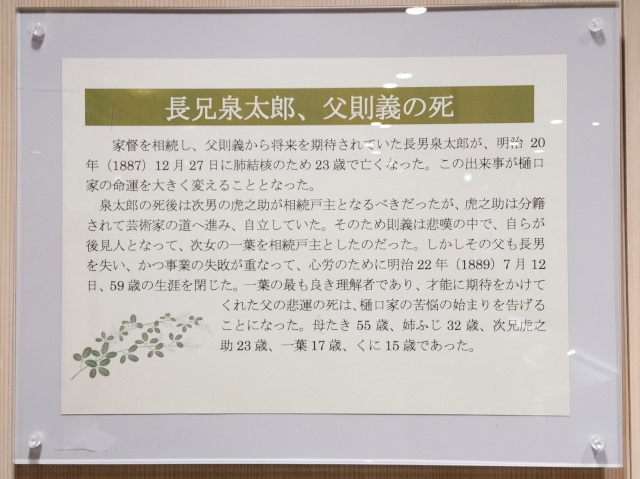

翌年、既に戸主となっていた長兄が病気で亡くなると、父・則義を後見人として次女の一葉が相続戸主となった(姉・ふじは既に嫁ぎ、次兄・虎之助は芸術家として分籍、自立していた)。

しかし、兄を失った2年後に父も他界し、一葉は17歳で母と妹、一葉の女性3人の樋口家戸主となる。

なぜ、母は一葉の「進学の道」も「結婚の道」も閉ざすのか?ー母の思いを想像する

奉公の経験のある母・たき(多喜)は、士族の嗜みとして教養は必要だと考えたことはわかるが、学校教育は必要ないと考えた理由は何だろう。

また、たき(多喜)は、則義が望んだ一葉と渋谷三郎の縁談も、則義の死後、諸事情があったにせよ徹底的に破談に(二度目の申し出も拒否)している。

一葉が小学高等科を修了して退学した1883年(明治16年)は、学校制度がまだ整っていなかった(1879年(明治12年)教育令での中学校の規定は整備のみで設置は不十分)ということもあるだろうか。

或いは、長男の泉太郎(当時の相続戸主)の進学を優先するための経済的な理由だろうか。

この長男・泉太郎が、法律学校へ進んでいること、また、父・則義が一葉の許婚を法科で学んでいた渋谷三郎にしていたことは、恐らく則義は父・八左衛門(一葉の祖父)の苦労を見て、法律を扱う人物を樋口家に渇望していたからではないかと思う。

しかし、将来を嘱望されていた兄・泉太郎は進学、就職後ほどなく病気で他界してしまい、父も退職後の事業に失敗し借金を残し亡くなってしまう。

既に家を出ていた、姉、次兄に頼れない樋口家で、母・たき(多喜)は一葉と渋谷三郎の縁談に望みをかけるのではなく、反対する。

母の意向は何だったのか?

「夫と『士族になる』と苦労して都へ出、なったはいいが体制が変わってしまった。結局、本人は負債を抱えて先に逝ってしまい、頼みの息子たちもいない。夫の決めた一葉の許婚だって、将来わかったものじゃない。だとしたら、私は一葉の才能にかける!これだけは、確かだ」

と母・たき(多喜)は思ったかどうかは知らないが、私は想像するのだ。

社会の体制が変わるとき、人は何を信じられるだろうか?

母は、きっと樋口家に残された娘の才能を信じたのだと思う。

結局、樋口家の女性三人は、生計を立てるために賃仕事、質屋通い、雑貨店経営(1年足らず)など大変な苦労をする。

今では、小学高等科を首席で修了した一葉が女学校へ進んでいたらどのようになっていたか、後年出世する渋谷三郎と結婚していたらどうなっていたかは想像もつかないが、今、我々が読んでいる一葉の名作を読む機会は失われていたかもしれないとは思う。

一方で、生活の苦労は一葉の命を縮めたのではないか、と五千円紙幣の一葉の肖像が皮肉に感じられてしまうのだ。

一葉、覚悟を決め「小説家の道」へと進む

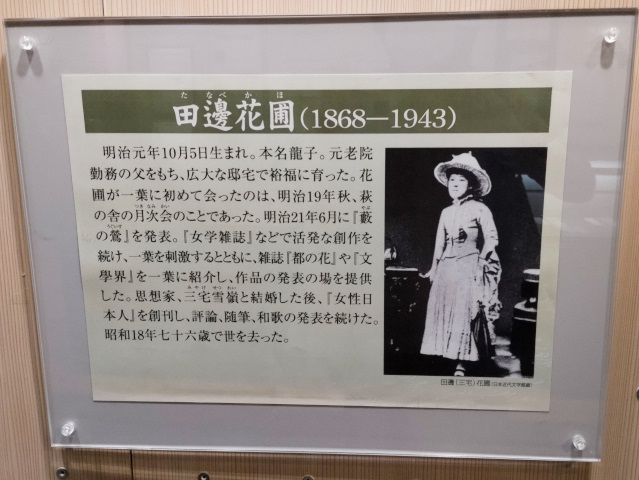

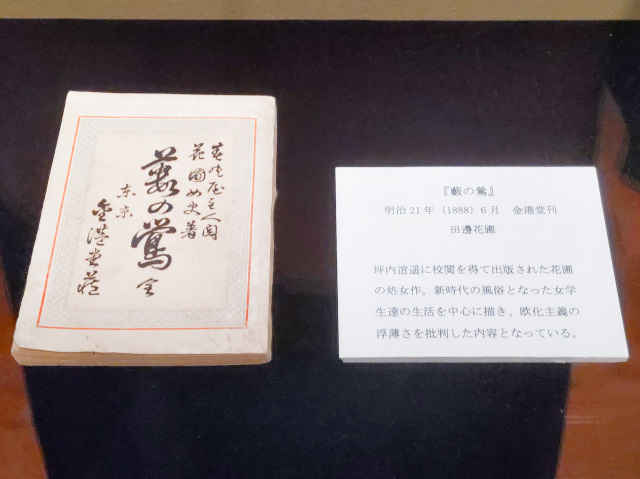

一葉は、歌塾「萩の舎」で勤めつつ創作を続け、姉弟子・三宅(田邊)花圃(近代日本初の女性の小説『藪の鶯』の著者)のデビューをきっかけに覚悟を決め小説家の道に進むこととなる。

(※初めて読んだが、当時の女学生たちの会話など現代に通じるものもあり興味深い)

その道のりは大変であったが、一葉の創作に対するひたむきな姿勢と作品の力に共感し、敬愛していた家族や文学仲間たちの尽力によって作品が保護され発表される機会に恵まれたことは、小説家として幸せな人生だったのではないだろうか。

もちろん父と母が江戸へ出てきたからこそ、歌塾や同人たちとの出会いが実現したともいえる。

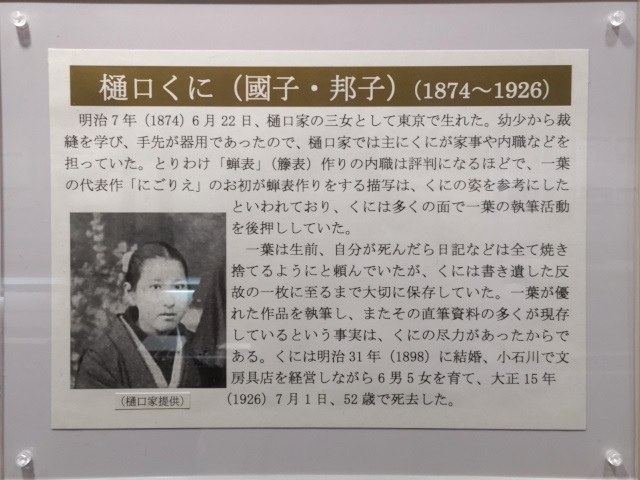

生前、弟と慕っていた馬場孤蝶は、一葉の妹・くに(國子・邦子)から真先に日記の公刊を相談されている。

思えば、「一葉」に「孤蝶」とは、寄り添っているのが自然に感じられるペンネームである。

私が考える、ペンネーム「一葉」誕生説

「一葉」というペンネームの由来に関する説はいくつかある。

「葦」一葉とのつながり

「一葉と樹」より

ある日、歌塾の姉弟子三宅花圃から「ペンネームの一葉というのは桐の葉ですか?」と聞かれた一葉は「達磨さんの葦の葉ですよ」と答えたといいます。達磨大師が揚子江を一葉の葦に乗って下ったという故事にちなんだ洒落です。一方で、自分のことを浮世の波間にさまよう一葉の舟と意識していたことが和歌や日記から伺えます。

また、一葉は歌塾に入る前から蘇東坡の詩『前赤壁賦』を暗誦しており、 その中の「駕一葉之扁舟」(一葉の扁舟に駕し)の一節からという説も。

確かにそれもあるだろう。

それでも、さらに「一葉」と決定づけた要因として、私は、平安時代の王朝物語文学に精通していた一葉が『源氏物語』の登場人物「浮舟」に共感し、そのエピソードから着想したのではないかと思っている。

「浮舟」は桐壺帝の第八皇子(光源氏の異母弟)、宇治八宮の末娘だが、「浮舟」を娘として認めなかったため、常陸介の養女として都から離れた東国で育った。

『手習』の巻で「浮舟」は「粗野な場所で芸術の嗜みがほとんどなく、自ら身につけるしかなかった」とこぼしている。

一葉が和歌や古典文学の素養を身につけるために通った中嶋歌子の歌塾「萩の舎」では、華族の夫人や子女、豪商、知識人の門人が多く、下級役人の子であった一葉は、自らを「浮舟」の立場に重ねていたのではないかと想像する。

また、宇治八宮の「八」も一葉の祖父「八左衛門」、父・則義の改名前の名「八十吉」、「八十進」を想起させる。

「浮舟」は川に身投げした後、横川の僧都に救われ誓願を立てる。

その時の僧都の教えの説き方が、白氏文集『陵園妾』の詩句「松門到曉月徘徊」(柏城盡日風蕭瑟)をまじえた美しい諭し方で、「浮舟」の心に深く響いたとある。

その白居易の白氏文集『陵園妾』の詩の最初の二句には、

顏色如花命如葉 命如葉薄將奈何

白居易ー白氏文集『陵園妾』より

(顔色は花の如く命は葉の如し 命は葉の如く薄し 将に奈何せん)

とあり、やはり「浮舟」のキーワードでもある運命に翻弄される「葉(舟)」が、一葉のペンネームの由来ではないかと個人的には考えている。

「一葉忌」(11月23日)のイベントについて

命を削るように「艱難汝を玉にす」を体現した樋口一葉という人がいたということ、

また一葉が描く作中人物たちの、不条理な世の中で折り合いをつけられないながらも懸命に生きる姿は、生きていく覚悟のようなものを抱かせてくれる。

毎年、11月23日の樋口一葉の命日「一葉忌」には、一葉のゆかりの場所で、講演や作品を朗読するイベントが開催されるそうなので、改めて一葉や作品を知る機会になると思う。

一葉の歌

樋口一葉は、近代短歌が始まる(1898年(明治31年)正岡子規による『歌よみに与ふる書』発表)前に、和歌を学び、歌を詠んだ人である。

最後に、一葉の歌を一首、紹介する。

かきかはすこの玉章(たまずさ)のなかりせば何をか今日の命にはせむ

コメント